Branchen

Wenn Busunternehmen ihren Betrieb auf eine elektrische Fahrzeugflotte umstellen, ist dies weit mehr als ein Technologiewechsel. Damit ist ein strategischer, betrieblicher und infrastruktureller Wandel verbunden. Helbling hat bereits zahlreiche Unternehmen hierbei begleitet und es haben sich drei zentrale Herausforderungen herauskristallisiert: die Wahl und Beschaffung geeigneter Fahrzeuge, die Planung und Realisierung einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur sowie die Organisation und Optimierung des täglichen Betriebs. Letzteres ist beispielsweise auch in Bezug auf die Energieversorgung entscheidend. Es hat sich als wirksam erwiesen, alle drei Themenbereiche konzeptionell von Beginn an miteinzubeziehen.

Die Transformation von Diesel- zu Elektrobussen ist für viele Verkehrsunternehmen kein Zukunftsthema mehr, sondern eine dringende Realität. Der politische Druck – etwa durch das Netto-Null-Ziel der Schweiz bis 2050 – wächst. Gleichzeitig zeigen Vorreiter, wie die Umstellung gelingen kann. Doch der Weg zur E-Mobilität im öffentlichen Verkehr ist komplex.

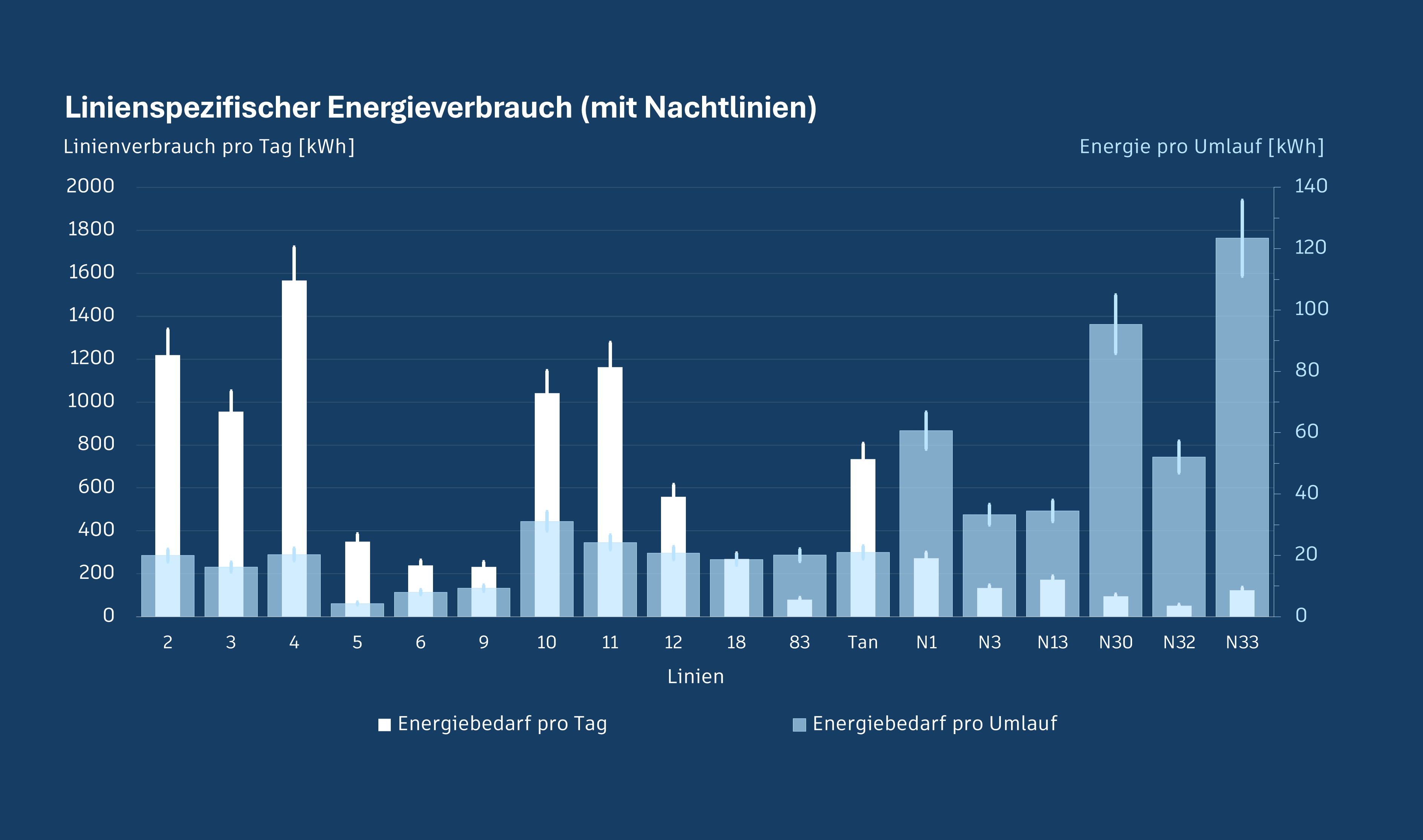

Während sich der Markt für Elektrobusse stetig weiterentwickelt, müssen die betrieblichen Anforderungen exakt mit technischen Möglichkeiten abgeglichen werden. Es ist notwendig, Ladezeiten, Reichweiten, Energieverbrauch und Fahrpläne sinnvoll aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig ist der Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur – inklusive Netzanschluss, Pufferbatterien, Lastmanagement und möglicher PV-Nutzung – eine komplexe Planungsaufgabe mit langfristiger Wirkung auf Kosten und Betriebssicherheit. Auch der laufende Betrieb verändert sich tiefgreifend: Dienstpläne, Ladefenster, Reservefahrzeuge und Energieoptimierung verlangen eine neue Herangehensweise an Disposition und Flottensteuerung.

Elektrifizierung von Busflotten – Herausforderungen verstehen, Chancen nutzen

Helbling unterstützt Busunternehmen entlang des gesamten Transformationsprozesses – mit Erfahrung aus konkreten Projekten insbesondere in der Schweiz, technischer Tiefe und systemischer Sichtweise. Gemeinsam wird die Grundlage für eine wirtschaftliche, nachhaltige und funktionierende Elektromobilität im öffentlichen Verkehr geschaffen.

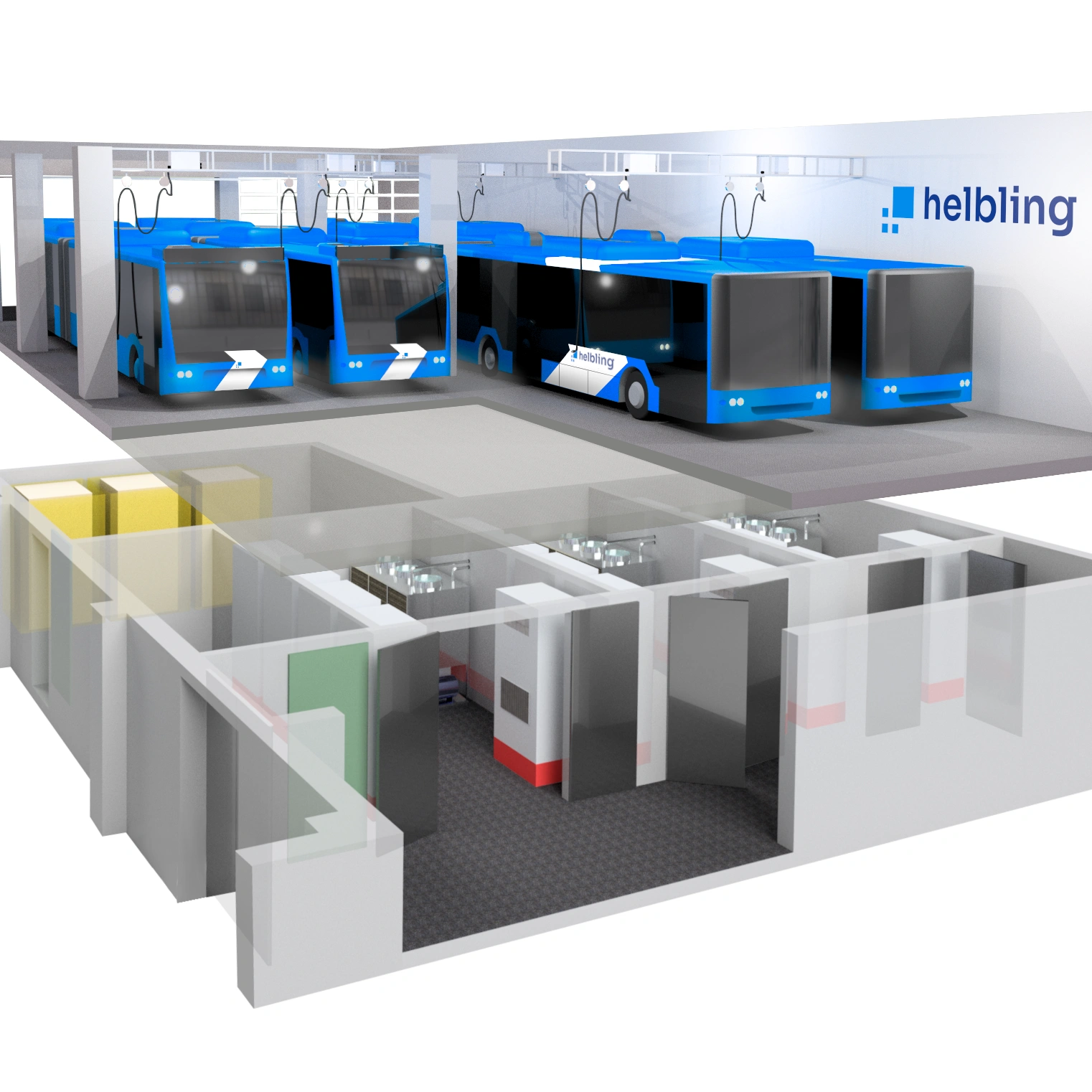

So ist Helbling zum Beispiel als Know-how-Partner an der Seite der Chur Bus und Service AG, die ihre Busflotte umstellt. Dabei geht es immer auch um eine langfristige Begleitung. Helbling bringt bei diesen Projekten Leistungen ein, die von der Simulation und Bedarfsanalyse über die Ladeinfrastrukturplanung bis hin zur Betriebs- und Energieoptimierung reichen. In diesem Sinne arbeiten Fachleute Hand in Hand, die verschiedene Kompetenzen einbringen – aus Bereichen wie Elektronik, Simulation, Thermomanagement, Software, Steuerung und Fahrzeugtechnik.

Dabei hat sich im Rahmen der letzten Jahre gezeigt, dass Busunternehmen bei der Umstellung vor drei zentralen Herausforderungen stehen, die sich auf unterschiedliche Phasen der Planung und Umsetzung beziehen. Bestenfalls werden diese gleich zu Beginn in die Konzeption integriert.

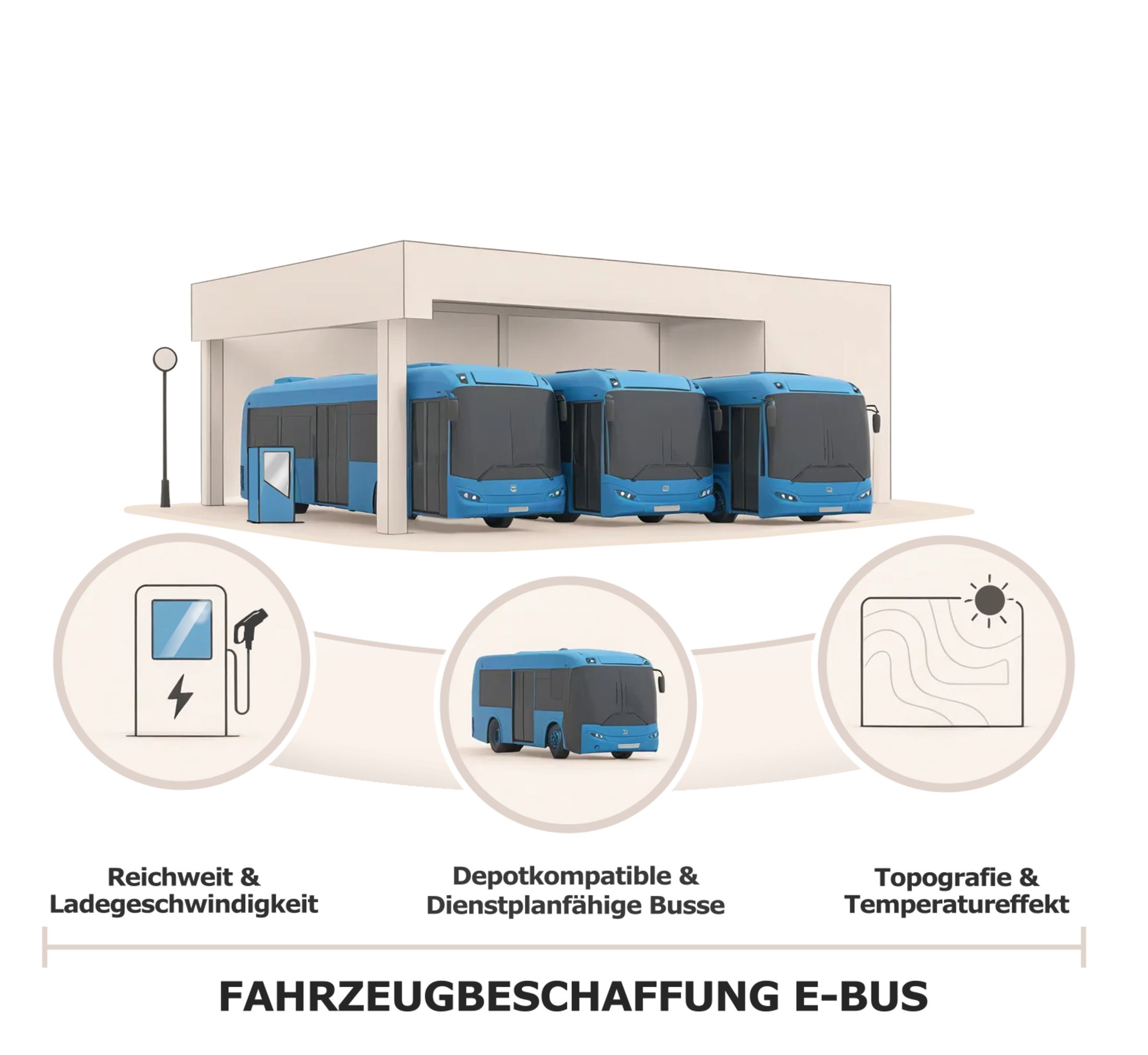

A) Fahrzeugbeschaffung: Nicht jeder E-Bus passt zu jedem Betrieb

Die Auswahl geeigneter Elektrobusse ist anspruchsvoller als bei konventionellen Fahrzeugen – nicht zuletzt, weil es sich um eine neue und sich rasch weiterentwickelnde Technologie handelt. Um exakt zu den Anforderungen passende Ausschreibungen zu gestalten, müssen nicht nur Faktoren wie Kapazität, Komfort oder Herstellerservice berücksichtigt werden. Unter anderem treten neue Fragen auf, die präzise Antworten benötigen:

- Reichen Reichweite und Ladegeschwindigkeit für das Liniennetz?

- Wie wirkt sich Topografie und Temperatur auf den Energiebedarf aus?

- Welche Bus-Typen lassen sich effizient in bestehende Depots und Dienstpläne integrieren?

Eine falsche Wahl kann zu unzuverlässigem Betrieb oder hohen Folgekosten führen. Darum sind Simulationen und Bedarfsanalysen im Vorfeld unerlässlich – Helbling bietet dafür praxiserprobte Tools und Methoden.

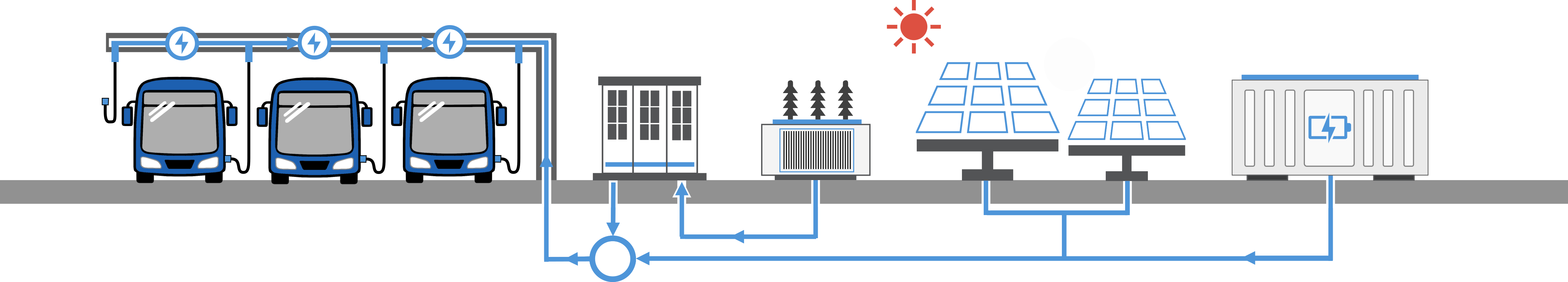

B) Ladeinfrastruktur: Der eigentliche Schlüssel zur E-Bus-Tauglichkeit

Ein funktionierender E-Busbetrieb steht und fällt mit einer intelligenten, skalierbaren Ladeinfrastruktur. Doch die Umsetzung ist technisch, regulatorisch und betrieblich anspruchsvoll. Es sind etwa Analysen zu den folgenden Fragen notwendig:

- Wie viel Ladeleistung braucht der Betrieb heute – und in zehn Jahren?

- Wie muss der Netzanschluss ausgebaut werden?

- Wie lassen sich Spitzenlasten vermeiden?

- Welche Vorteile hat eine stationäre Pufferbatterie?

Welche Optionen bestehen zur Nutzung von Solarstrom oder Abwärme?

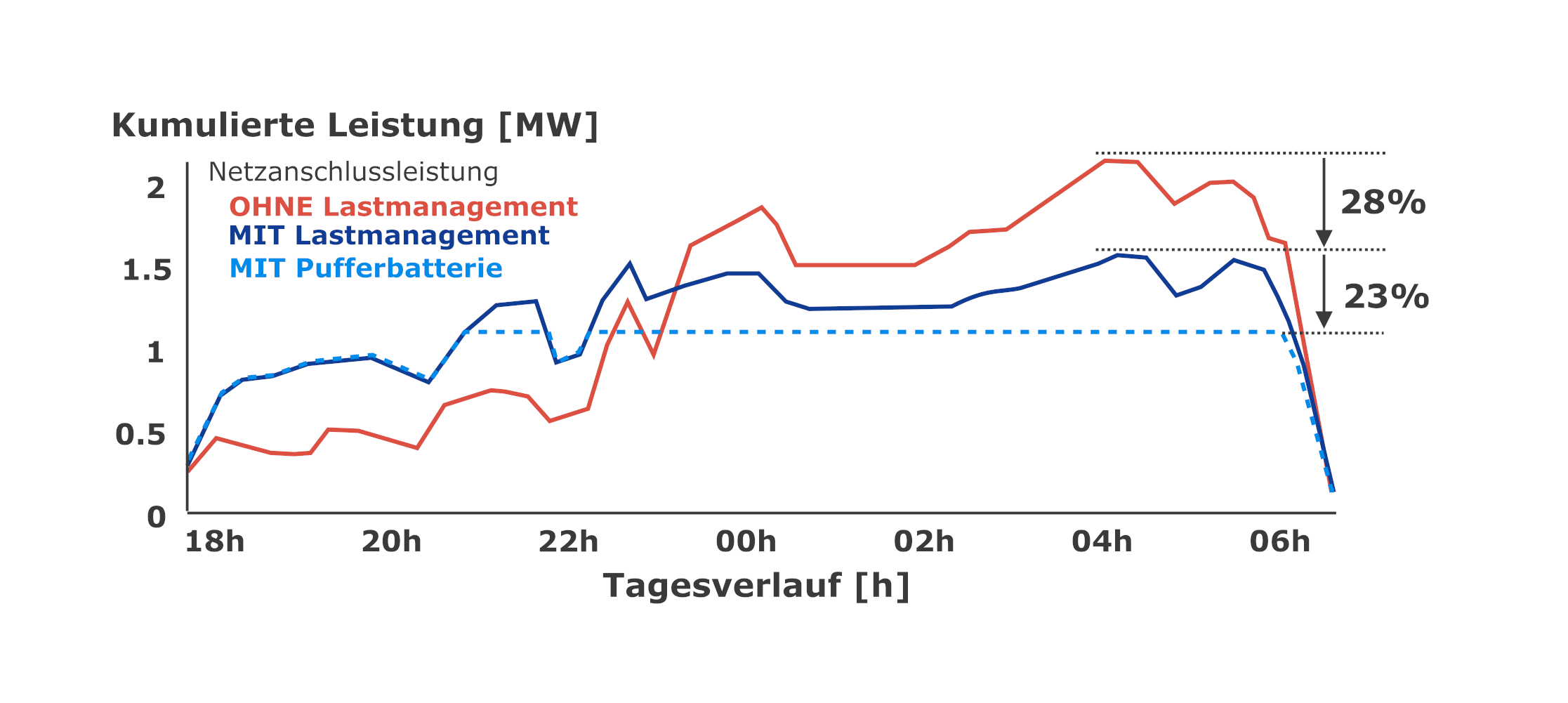

Eine grobe Planung nach dem Motto „mehr ist besser“ führt meist zu unnötig hohen Investitionen. Erst durch eine sorgfältige Lastprognose, eine gestaffelte Etappierung und aktives Lastmanagement entsteht eine Lösung, die wirtschaftlich tragfähig und zukunftssicher ist

C) Betriebsorganisation: Ein neues Denken ist gefragt

Elektrobusse verändern den Alltag im Betrieb fundamental. Aspekte wie Umlaufplanung, Ladezeiten, Werkstattorganisation, Energiepreise oder die technische Reserve verlangen neue Denkweisen – und neue Werkzeuge.

Besonders die Planung der Umläufe im Zusammenspiel mit Ladefenstern und Energieverfügbarkeit ist herausfordernd. Ebenso müssen Mitarbeitende geschult, Betriebsabläufe neu gedacht und sicherheitsrelevante Anforderungen im Depot berücksichtigt werden. Relevant sind hier etwa Aspekte wie der Umgang mit Hochvolt-Systemen, Brandschutz und Redundanzen.

Helbling begleitet Busbetriebe bei der betrieblichen Umstellung – von der Dienstplanoptimierung bis zur Umrichterkühlung und Werkstattkonzeption.

Chancen durch übergeordnete Energiekonzepte: Mehr als nur Laden

Trotz der Herausforderungen birgt die Elektrifizierung grosse Potenziale – wenn sie strategisch durchdacht wird. Insbesondere übergreifende Energiekonzepte bieten Chancen weit über den reinen Busbetrieb hinaus:

- Eigenstromerzeugung (PV-Anlagen) senkt Energiekosten und verbessert die Klimabilanz.

- Pufferbatterien stabilisieren den Lastverlauf und reduzieren Netzanschlussgebühren.

- Abwärmenutzung aus Ladeinfrastruktur kann zur Gebäudeheizung beitragen.

- Lastmanagementsysteme verteilen Ladeleistung dynamisch, vermeiden Peaks und ermöglichen effizienteren Netzbetrieb.

- Sektorenkopplung bietet die Möglichkeit, dass die Ladeinfrastruktur Teil einer kommunalen Energiestrategie sein kann – etwa durch Einbindung in Fernwärme oder Stromspeicher für andere Anwendungen.

Diese Komponenten schaffen betriebswirtschaftlichen Mehrwert, verbessern die Förderfähigkeit und leisten einen substanziellen Beitrag zur Energie- und Klimawende.

Zusammenfassung: Eine ganzheitliche Elektrifizierung braucht das Zusammenspiel mehrerer Kompetenzen

Bei der Umstellung auf eine E-Flotte müssen Verkehrsbetriebe die technische Planung, Simulation und Umsetzung gleichermassen im Blick haben. Helbling besitzt hierbei langjährige Erfahrung – sowohl im öffentlichen Verkehr als auch in der Industrie. Dabei werden Kompetenzen aus Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Energiewirtschaft und Betriebsplanung vereint und disziplinübergreifend eingebracht. Gerade im langfristigen Kontext geht es hier um eine Begleitung von der Idee bis zum funktionierenden System inklusive Potenzialanalyse, Infrastrukturdesign, Lastmanagement und Energieoptimierung. Gemeinsam kann der Umstieg erfolgreich gestaltet werden – effizient, wirtschaftlich und nachhaltig.

Autor: Simon Müller

Hauptbild: Helbling