Die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre ist nicht mehr optional, sondern notwendig. Biogene Abfälle, reichlich vorhanden und oft ungenutzt, bieten in Verbindung mit Ingenieurskunst ein erhebliches Potenzial. Die Umwandlung von organischen Abfällen oder «Biowaste» in stabilen Kohlenstoff durch präzise Prozesse eröffnet skalierbare, überprüfbare und kosteneffiziente Wege zu mehr Klimaresilienz. Hierbei hat Helbling dem Start-up Recoal zur Seite gestanden. Helbling-Fachleute bringen in diese Projekte essenzielle Technik-Exzellenz und Know-how für eine Skalierung ein, um schneller von der Idee zu zertifizierten Carbon Removal Credits zu gelangen - ohne Kompromisse bei Stabilität oder Kosten.

Warum Carbon Removal heute unverzichtbar ist

Globale Net-Zero-Ziele lassen sich nicht allein durch Emissionsreduktion erreichen. Modelle, die mit Pfaden zum 1,5-Grad-Ziel übereinstimmen, erfordern laut dem Weltklimarat IPCC bis 2050 eine Entfernung von rund 6 Gigatonnen CO2 pro Jahr[1]. Führende Institutionen schätzen den Bedarf sogar auf 7 bis 9 Gigatonnen CO2 jährlich[2]. Fehlende Kapazitäten bremsen den Klimafortschritt.

Wesentliche Strategien umfassen:

- naturbasierte Lösungen (z. B. Aufforstung)

- technologiegestützte Lösungen (z. B. Direct Air Capture, Biokohle)

Wirksame Lösungen müssen gewährleisten:

- Dauerhaftigkeit: Kohlenstoff bleibt über Jahrhunderte oder länger aus der Atmosphäre entfernt.

- Skalierbarkeit: Lösungen müssen global ausbaubar sein.

- Verifizierbarkeit: Es muss transparente, glaubwürdige Überwachung und Zertifizierung sichergestellt werden.

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt entwickelt sich rasant, mit wachsenden Integritätsstandards und digitaler Rückverfolgbarkeit[3]. Die Preise für hochwertige Carbon Removal Credits bewegen sich mittlerweile zwischen 100 und 500 US-Dollar pro Tonne[4]. Dabei unterstreicht die Marktdynamik die steigende Nachfrage nach dauerhaften Emissionslösungen[5].

Biowaste: eine starke, ungenutzte Ressource

Etwa ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion geht verloren – ein Wertverlust, der gleichzeitig eine erhebliche Emissionslast darstellt. Beim Verrotten oder Verbrennen entstehen CO2 oder Methan, was Klimaziele direkt untergräbt. Lebensmittelabfälle sind aber auch reich an biogenem Kohlenstoff und bieten daher die Chance, diese Emissionen durch Umwandlung in stabile Kohlenstoffformen wie Biokohle oder Hydrokohle zu vermeiden[6].

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Umwandlung von Gärresten aus Lebensmittelabfällen in Biokohle bis 2030 jährlich 93’000 Tonnen CO2 einsparen könnte[7]. Doch Lebensmittelabfälle sind nur ein Teil des Bildes: Auch landwirtschaftliche Nebenprodukte wie Ernterückstände, Schalen und Gülle, forstwirtschaftliche Reststoffe wie Sägemehl, Rinde und Durchforstungsmaterialien sowie der organische Anteil von Siedlungsabfällen sind wertvolle Rohstoffquellen.

Allein durch die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Reststoffe könnten weltweit bis zu 3 Gigatonnen CO2 jährlich entfernt werden; Gesamtschätzungen liegen zwischen 0.3 und 4.9 Gigatonnen CO2 pro Jahr – abhängig von Ausgangsstoffen und Skalierung[8]. Industrielle Nebenströme wie Papier- oder Klärschlämme und Gärreste aus Biogasanlagen erweitern dieses Potenzial. Biowaste ist somit keine Nischenlösung, sondern eine breit verfügbare und bisher stark untergenutzte Ressource für dauerhafte Kohlenstoffspeicherung.

Vom Potenzial zur Praxis: Ingenieurtechnische Herausforderungen

Thermochemische Verfahren wie vapothermale Karbonisierung (VTC), hydrothermale Karbonisierung (HTC) und Pyrolyse ermöglichen die Umwandlung von Biowaste in feste, kohlenstoffreiche Produkte. Wichtige Parameter sind Temperatur, Druck, Verweilzeit sowie das Verhältnis zwischen Ausbeute und Stabilität. Zudem wird die technische Machbarkeit bestimmt durch Fragen der regulatorischen Konformität, des Energiebedarfs und der Durchsatzanforderungen.

Wie Helbling Carbon-Removal-Innovationen unterstützt

Helbling unterstützt Unternehmen dabei, schnell von der Idee zur Wirkung zu gelangen. Die Fachleute bauen dabei auf Erfahrungen in den Bereichen Prozessindustrie, Energiesysteme und Produktentwicklung. Um Carbon-Removal-Konzepte in skalierbare Lösungen zu überführen, bietet Helbling professionelle Unterstützung in einigen Schritten des Prozesses.

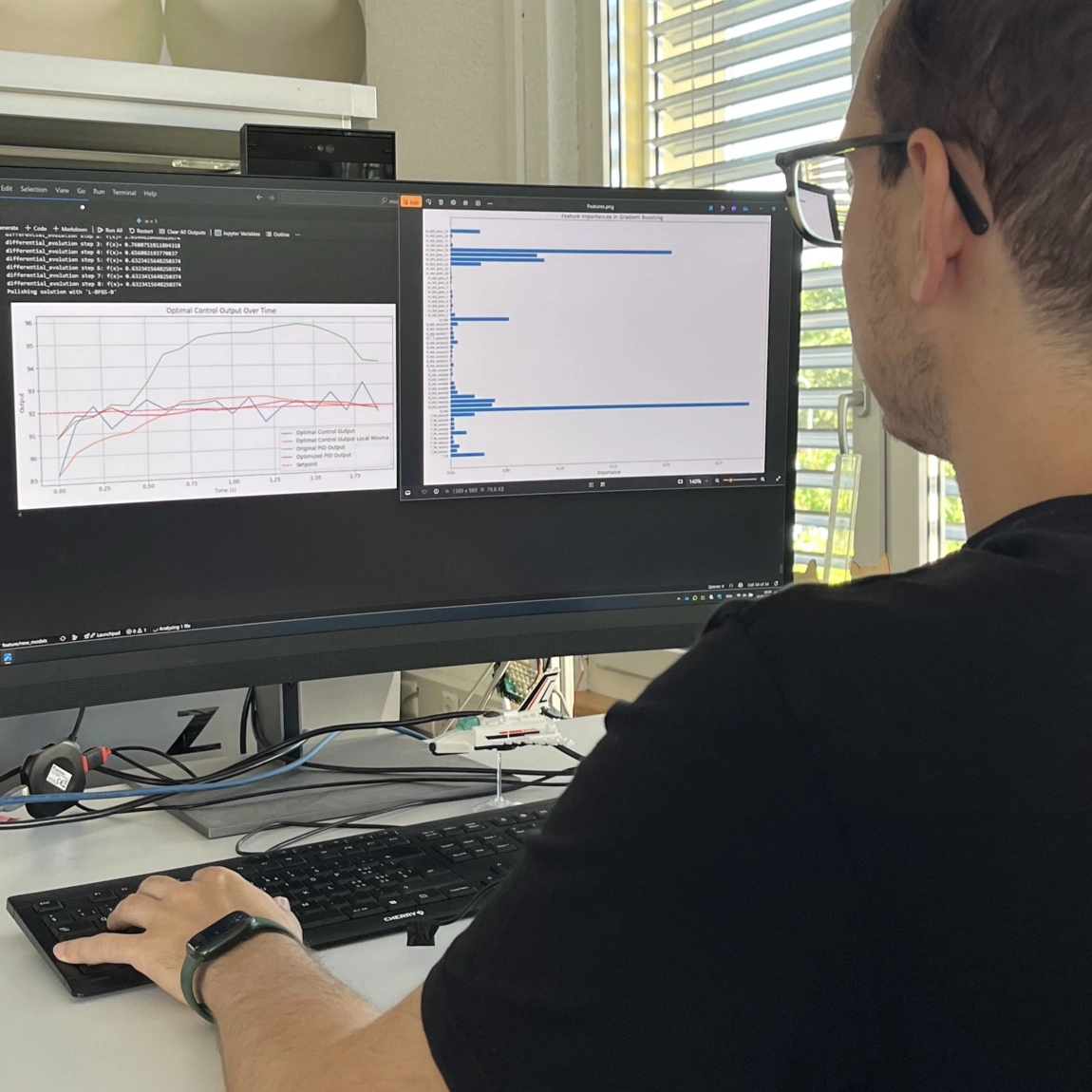

- Prozessmodellierung und -optimierung: Chemie- und Verfahrensingenieurinnen und -ingenieure von Helbling nutzen moderne Simulationsumgebungen und Strömungsmodelle, um thermochemische Pfade zu analysieren. Ziel ist die Definition von Betriebsfenstern, die maximale Stabilität bei minimalem Energiebedarf gewährleisten.

- Material- und Systemtechnik: Fachleute für Maschinenbau, Material- und Umweltwissenschaften entwickeln und validieren Anlagenkomponenten wie Reaktoren, Wärmetauscher und Fördersysteme – robust auch bei stark variablen Abfallströmen.

- Techno-ökonomische Bewertung: Interdisziplinäre Teams kombinieren Engineering-Know-how mit Kostenmodellierung, Lebenszyklusanalyse und Zertifizierungskompetenz. So entsteht ein klares Bild von Trade-offs, Risiken und regulatorischen Anforderungen – und es wird sichergestellt, dass die Entwicklungswege nicht nur technisch umsetzbar, sondern auch wirtschaftlich und ökologisch tragfähig sind.

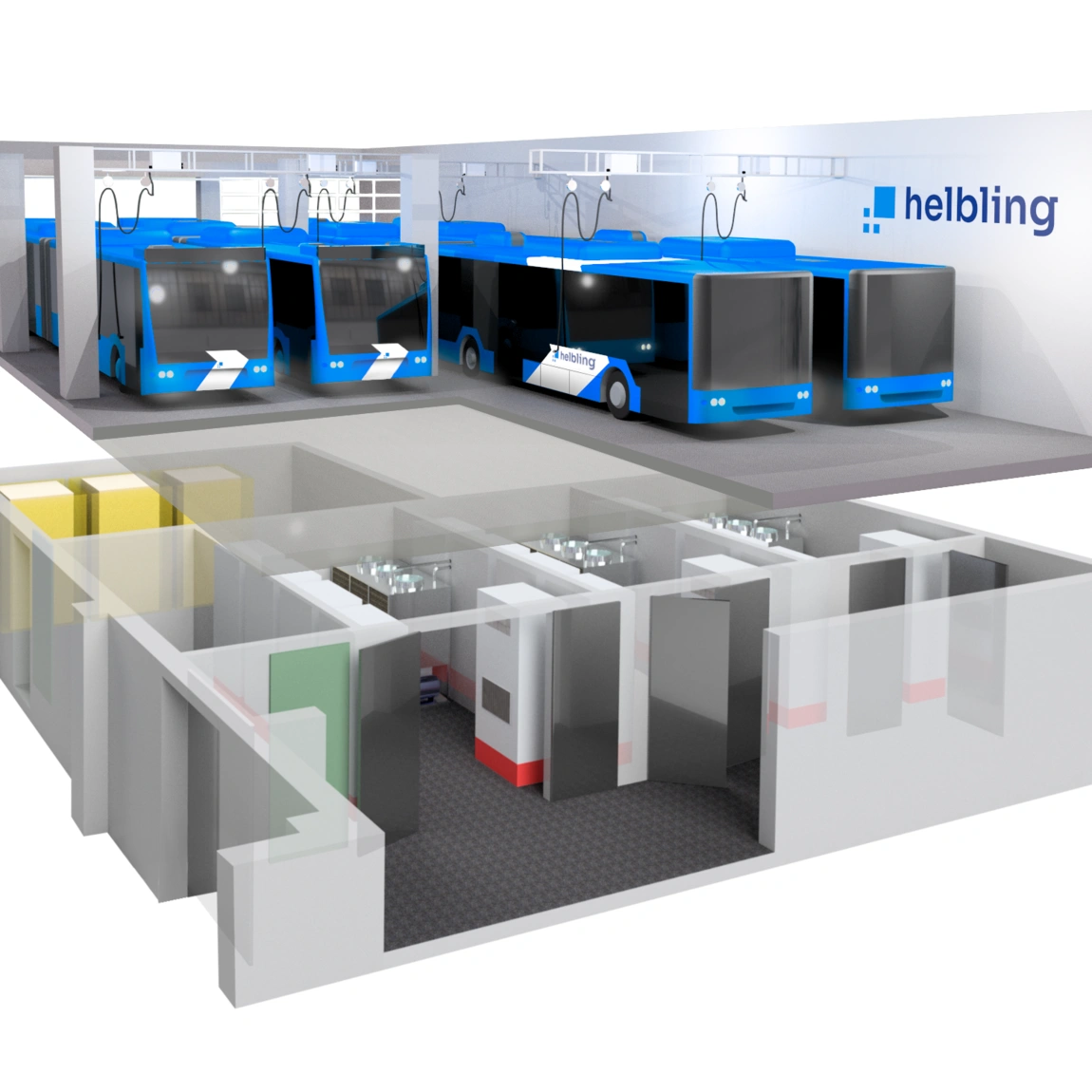

- Pilotanlagen und Skalierung: Helbling bringt langjährige Erfahrung in Anlagenbau, Automatisierung und Prototyping ein, um Konzepte in reale Anwendungen zu überführen. Eigene Testeinrichtungen, Messtechnik und Skalierungsmethoden sichern die Validierung unter industriellen Bedingungen und bereiten den Weg für den kommerziellen Einsatz.

Im Zentrum steht die Interdisziplinarität, wobei Wissen und Erfahrungen zu Prozessen, Simulationen, Materialien und Projektleitung dazu beitragen, zuverlässige und marktreife Lösungen zu schaffen.

Praxisbeispiel:

Helbling unterstützte das Schweizer Start-up Recoal. Durch gezielte Prozessoptimierung und interdisziplinäres Engineering konnten sowohl die Stabilität als auch die Ausbeute von Hydrokohle gesteigert werden – ein entscheidender Schritt hin zur Pilotanlage. Dabei wurde analytisches Know-how mit praxisnaher Ingenieurserfahrung kombiniert und sichergestellt, dass der Prozess nicht nur im Labor überzeugte, sondern auch für den Übergang zur grösseren Machbarkeit vorbereitet war. Durch eine solche Zusammenarbeit werden technische Risiken frühzeitig reduziert und eine verlässliche Basis für die Skalierung von Carbon-Removal-Technologien geschaffen.

Blick nach vorn: eine kreislauforientierte und messbare Zukunft

Carbon Removal wird zunehmend reguliert; EU-seitige und freiwillige Zertifizierungsrahmen entwickeln sich schnell. Entscheidend sind ingenieurswissenschaftliche Exzellenz und transparente Messbarkeit. Verfahren auf Biowaste-Basis vereinen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft mit wirksamem Klimaschutz.

Zusammenfassung: Technische Exzellenz ermöglicht dauerhafte, skalierbare und verifizierbare CO2-Lösungen

Biowaste wird oft als Belastung betrachtet, birgt jedoch grosses Potenzial für ingenieurtechnisches Carbon Removal. Durch Stabilisierung von Kohlenstoff, der sonst als CO2 oder Methan entweichen würde, verwandeln thermochemische Verfahren instabile Biomasse in dauerhafte Speicher. Dieser Ansatz vereint Dauerhaftigkeit, Skalierbarkeit und Verifizierbarkeit und eröffnet neue Wege für den Kohlenstoffmarkt. Präzises Engineering – das Austarieren von Prozessparametern, die Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen und die Sicherung von Stabilität – macht aus einem Abfallproblem eine wirksame Klimaschutzlösung. Mit interdisziplinärer Engineering-Kompetenz und bewährten Tools für Entwicklung und Skalierung trägt Helbling dazu bei, skalierbare und überprüfbare Lösungen zu realisieren.

Autoren: Akanksha Jain, Roland Lehmann, Armin Picenoni

Hauptbild: Salah Ait Mokhtar via Unsplash